Editorial

28/07/2025As expectativas para a COP30 em Belém

Ações adicionais serão imprescindíveis para evitar que a temperatura da Terra aumente apenas 1.5 ºC como um novo Plano Marshall para combater o aquecimento global ou novas políticas públicas

Por José Goldemberg*

Em 1992 foi adotada no Rio de Janeiro a CONVENÇÃO DO CLIMA cujo objetivo é a “estabilização das concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência perigosa no sistema climático”(Goldemberg, 2023).

Passados 32 anos é evidente que essa “interferência perigosa no sistema climático” está ocorrendo, cuja causa principal é o aumento da concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. CO2 é resultante da combustão de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural).

O uso de combustíveis fósseis em 2022 (carvão, petróleo e gás natural) foi responsável por 81,9% de toda a energia consumida no mundo, ingrediente fundamental para garantir um nível adequado de vida aos seres humanos. O restante se origina em fontes não fósseis de energia (hidroelétrica, fotovoltaica, eólica, biomassa tradicional, biocombustíveis modernos, geotérmica e outros com 14,1% e nuclear com 3,9%). Combater o aquecimento global, portanto, exige a redução do consumo de energia fóssil e a procura de substitutos para ela.

Transições energéticas não são nenhuma novidade na história da civilização.

A primeira delas foi o uso do trabalho humano - especialmente escravos e animais domesticados - que permitiram a implantação da agricultura em larga escala e o surgimento das grandes civilizações da Antiguidade. Além deles, madeira das florestas e resíduos vegetais foram as principais fontes de energia usadas até o fim do século XVII.

A segunda transição foi o uso do carvão mineral e as máquinas desenvolvidas por James Watt no século XVIII, que abriram caminho para a revolução industrial, substituindo o uso da madeira pelo carvão.

A terceira foi a descoberta do petróleo, no século XIX, que, com a enorme expansão industrial e do transporte rodoviário, passou a dominar o consumo de energia mundial no século XX. Mais recentemente, o uso de gás passou a crescer rapidamente.

Todas essas transições ocorreram lentamente como resultado de inovações tecnológicas e a livre concorrência entre as diversas opções.

A adoção da Convenção do Clima em 1992 deu impulso ao desenvolvimento de novas fontes de energia que ainda não eram competitivas do ponto de vista econômico e estimulou a interferência de governos mediante políticas públicas e subsídios, para promover, especialmente, energia fotovoltaica e eólica. Com isso os custos decorrentes do uso desses tipos de energia decresceram ao longo de “curvas de aprendizado”, o que as tornou competitivas nos países mais avançados e foram exportadas para os países em desenvolvimento.

O que há de diferente na atual transição energética é a urgência em encontrar soluções para dois problemas:

- O esgotamento das reservas físicas dos combustíveis fósseis para o petróleo, que deverá ocorrer por volta de 2050, com as tecnologias e custos atuais. Existem, contudo, outras reservas que provavelmente estenderão - a custos mais elevados - a duração dessas reservas.

- A redução das emissões de carbono (CO2) resultantes da queima de combustíveis fósseis com o uso de tecnologias mais eficientes.

O otimismo gerado pela adoção da Convenção do Clima num ambiente geopolítico em que o multilateralismo nas relações internacionais estava em ascensão levou à adoção do Protocolo de Kyoto em 1997, que determinou que 40 países industrializados deveriam reduzir suas emissões totais de gases de efeito estufa em 5,2% abaixo das emissões de 1990, entre 2008 e 2012.

Os países em desenvolvimento (entre os quais o Brasil e a China) ficaram isentos de reduções no período acima, o que levou o Senado dos Estados Unidos a adotar, por unanimidade, uma resolução vetando a ratificação do Protocolo sem que as reduções nele incluídas se aplicassem também nos países em desenvolvimento, e particularmente a China.

Essa decisão do Senado americano ignorou o fato que o consumo de energia “per capita” dos Estados Unidos era cerca de quatro vezes maior do que a dos países em desenvolvimento. Para se desenvolver, eles necessitariam de combustíveis fósseis como ocorreu, no passado, para o desenvolvimento dos países industrializados.

A decisão do Senado americano teve consequências desastrosas: o crescimento econômico dos países em desenvolvimento continuou e o que ocorreu na China desde 1992 ilustra bem essa situação: em 1992 a China emitia 85% do que os Estados Unidos emitiam. Hoje emite quase o triplo porque se industrializou fortemente usando carvão, petróleo e gás natural como principais combustíveis (Tabela 1).

Apenas os países europeus (cujas emissões representavam em 1992 12,24% das emissões mundiais) adotaram o Protocolo de Kyoto e metas mandatórias para redução de emissões, permitindo trocas de créditos entre os emissores. Isso levou à redução real das emissões, que em 2022 caíram 30% abaixo do seu valor em 1992.

Mesmo os Estados Unidos, que em 1992 representavam 14,14% das emissões, só conseguiram reduzi-las em apenas 3% no período 1992-2022 graças à enorme capacidade tecnológica do país e devido a medidas tomadas pelos governos locais sem grande apoio do Governo Federal.

No mundo como um todo, as emissões aumentaram 33% no período 1992-2022.

Nos países em desenvolvimento (incluindo a China), que representam em 1991 mais de 50% das emissões mundiais, elas aumentaram 78%.

Os países mais “pobres” são na realidade um “gigante adormecido”, e se crescessem economicamente, usando combustíveis fósseis, as emissões mundiais de CO2 aumentariam de forma desastrosa.

É evidente, portanto, que a Convenção do Clima e o Protocolo de Kyoto adotado em 1997 não tiveram o sucesso esperado.

Decorridos mais de 30 anos, as “mudanças climáticas” passaram a ocorrer com mais frequência e suas consequências são ilustradas de maneira dramática pelo que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul.

Por essa razão a Conferência das Partes (COP) da Convenção do Clima decidiu em 2009 que [...] no contexto das ações significativas de mitigação e transparência os países desenvolvidos assumem o compromisso de mobilizar em conjunto 100 bilhões de dólares por ano até 2020 para atender as necessidades dos países em desenvolvimento. Estes fundos virão de uma variedade de fontes, públicas e privadas, bilateral e multinacional, incluindo fontes alternativas de financiamento.

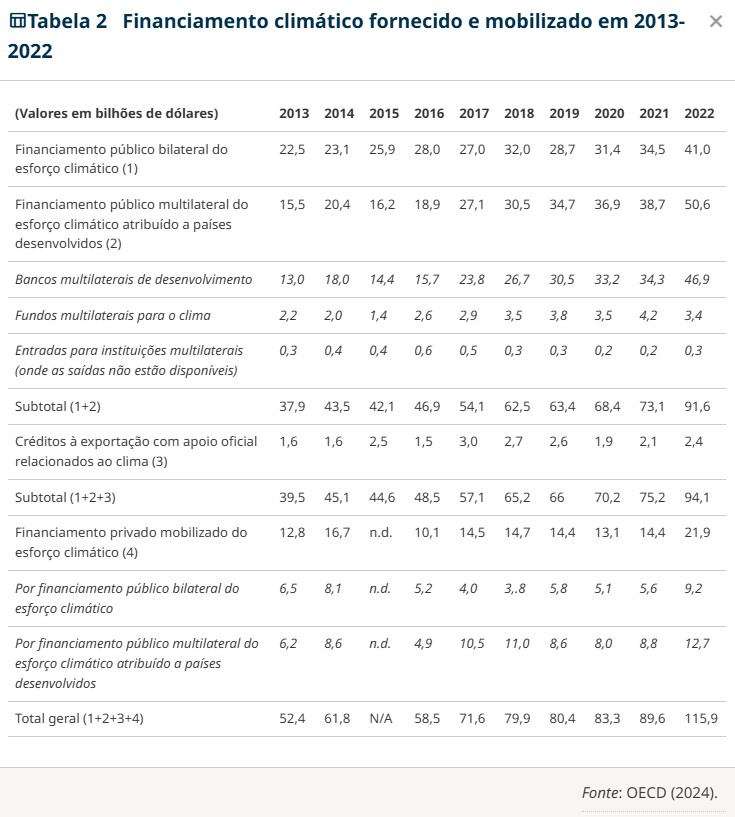

A meta dos 100 bilhões de dólares só foi atingida em 2022. A Tabela 2 mostra a evolução dos financiamentos climáticos de 2013 a 2022 (OECD 2024):

São quatro as modalidades de transferência de recursos aos países em desenvolvimento para financiamento climático:

- Bilateral, em que países industrializados transferem recursos públicos para países em desenvolvimento.

- Multilateral, em que bancos de desenvolvimento (como o Banco Mundial) emprestam recursos a países em desenvolvimento.

- Créditos para exportação, em que agências dos países industrializados garantem empréstimos aos países em desenvolvimento.

- Financiamento privado, mobilizado através de instituições laterais e multinacionais públicas.

Esses recursos não incluem os investimentos comerciais feitos por empresas privadas que nos países industrializados e na China, principalmente em energias renováveis, foi de 1,27 trilhão de dólares em 2022 (Buchner et al., 2024).

Os mecanismos financeiros públicos (bilaterais e multilaterais) podem incluir subsídios que os tornam mais atraentes para os países em desenvolvimento através de juros mais baixos, prazos de carência para pagamento mais longos dos empréstimos. Estes são contabilizados como auxílios concessionais.

Por exemplo, em 2022, 91,6 bilhões de dólares foram utilizados como empréstimos por organismos bilaterais e multilaterais, dos quais 25,6 bilhões de dólares sob a forma de subsídios (OECD, 2024).

O restante dos 115,9 bilhões veio de empréstimos de bancos multinacionais (públicos ou privados) o que tornou seu acesso muito difícil para os países mais pobres já extremamente endividados com outros empréstimos.

Amargas discussões sobre esse tema ocorreram ao longo dos anos e decidiu-se que a COP29 em Baku (Azerbaijão) em novembro de 2024 seria dedicada a finanças e que revisaria a decisão tomada em 2009 nos termos do ACORDO DE PARIS adotado pela Conferência das Partes em 2015.

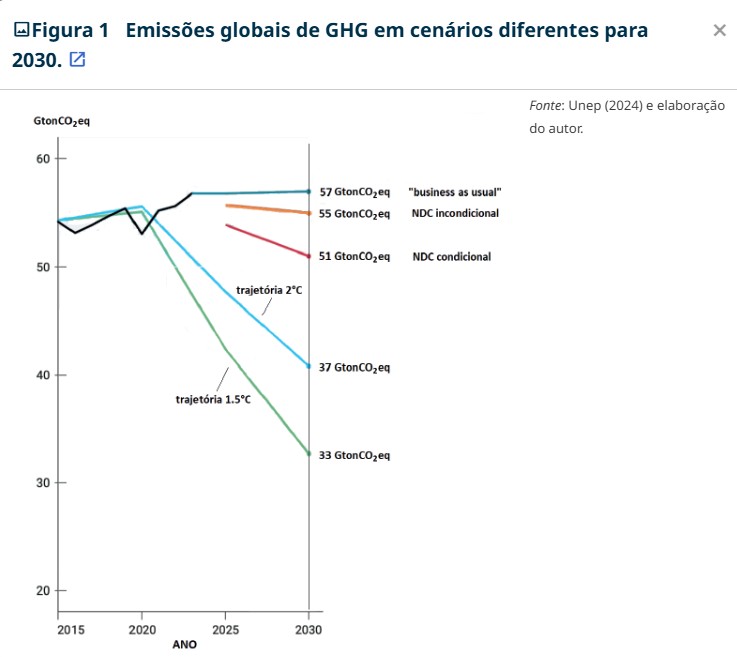

Nesse Acordo não existem metas mandatórias, como no Protocolo de Kyoto, para a redução das emissões, mas cada país fixa suas próprias metas (“Contribuição Nacional Pretendida”), que comunicadas ao Secretariado da Convenção do Clima se tornam mandatórias (“Contribuição Nacional Determinada”). Metas mais ambiciosas são adotadas em países onde a conscientização para os problemas gerados pelo aquecimento global é maior. Globalmente, a intenção é que os diferentes países adotem metas que no seu conjunto evitem um aumento de 1,5 oC na temperatura global (Figura 1).

As expectativas eram altas e foram quantificadas. O Comitê de Finanças do Secretariado da Comissão do Clima (UNFCCC, 2024) estimou que seriam necessários 5 a 7 trilhões de dólares de 2022 a 2030 para cumprir os compromissos assumidos pelos governos nas suas comunicações nacionais (NDC) apresentadas pelos países até 2024. Isso corresponde a 455-585 bilhões de dólares por ano.

As ações condicionais reduziriam as emissões de GHG de cerca de 5 Gton/ano. As ações não-condicionais, em aproximadamente 2 Gton/ano. Essas medidas não impediriam o aquecimento da Terra em menos de 2.8 ºC.

Ações condicionais são as que dependem de várias condições, como a aprovação pelos parlamentareis nacionais e a viabilidade de captação de recursos (Athanosiou, 2024).

A continuidade das tendências atuais (“business as usual”) levaria a um aumento de temperatura da Terra de 3.1 oC até o fim do século. A implementação continuada das NDC (condicional e incondicional) limitaria este aumento a 2.8 oC (Unep, 2024).

É evidente pois, como se pode ver na Figura 1, que medidas mais ambiciosas seriam necessárias para limitar o aumento da temperatura de 1.5 oC ou 2.0 oC até 2030.

Existem estudos que apontam para recursos ainda maiores: 300 bilhões de dólares por ano para adaptação, 300 bilhões de dólares por ano para mitigação e 400 bilhões de dólares por ano para perdas e danos resultantes do aquecimento global (Athanosiou, 2024).

As negociações para adotar um valor satisfatório do financiamento climático se arrastaram durante toda a duração da COP29 (de 13 a 23 de novembro), provavelmente aguardando a orientação do G20 (cujos países representam cerca de 70% da economia mundial), e que se reuniu no Rio de Janeiro no mesmo mês (de 18 a 19 de novembro).

O comunicado final do G20, contudo, tratou aquecimento global com “negligência benigna” recomendando apenas “um aumento rápido do financiamento global de bilhões para trilhões de dólares” (GOV.BR, 2024a).

Diante do risco iminente do fracasso, o presidente da COP29, na sessão de encerramento, apresentou como decisão final, e - sem ouvir o plenário -, “adotar a meta de (pelo menos) 300 bilhões de dólares por ano até 2035 para financiamento climático de uma variedade de fontes públicas e privadas, bilaterais e multilaterais, incluindo alternativas” (UNFCCC, 2024).

Com isso foi evitado um fracasso completo da COP29 como ocorreu recentemente com a Convenção da Biodiversidade e a Convenção de Desertificação.

Vários países registraram restrições à declaração lamentando a falta de ambição de uma alocação mínima de recursos para os países menos desenvolvidos e da ausência de diretrizes para progressos na transição energética. Foi lembrado também que a China, maior emissor (30% das emissões mundiais em 2022), e a Arábia Saudita deveriam também contribuir para financiamento climático.

Essa é a realidade que desapontou os ambientalistas e do próprio secretário geral das Nações Unidas que alertou a Conferência em Baku para o fato de que auxiliar os países em desenvolvimento a reduzir suas emissões não é caridade, mas do próprio interesse dos países mais ricos evitando que eles se tornem grandes emissores como a China, e vítimas do aquecimento global resultante.

O que se espera é que a COP30 em Belém, sob a presidência do Brasil, melhore esse quadro. É pouco provável contudo que os 300 bilhões de dólares por ano até 2035 para financiamento climático aumentem, porque a eleição de Trump vai reduzir a participação dos Estados Unidos no processo. Ao contrário, a inflação mundial vai reduzir o valor real dos 300 bilhões ao nível atual. O que pode ser melhorado é tentar aumentar a parcela de recursos concessionais que virá de recursos públicos.

Há precedentes importantes de outros programas internacionais de ajuda melhores como o Plano Marshall que o governo dos Estados Unidos criou em 1948 para ajudar a reconstrução dos países da Europa devastados na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Nesse plano, cerca de 50% dos recursos foram doados aos governos da Europa (Wikipedia, 2024).

O Plano foi executado em 4 anos, de abril de 1948 a 1951, e transferiu cerca de 13,3 bilhões de dólares (correspondendo a 173,8 bilhões de dólares atualizados para 2024). Desses 13,3 bilhões de dólares, 3-4 bilhões foram gastos na importação de produtos primários e semimanufaturados dos Estados Unidos; 3,3 bilhões em alimentos e fertilizantes; 1,9 bilhão em máquinas, veículos e equipamentos; e 1,6 bilhão em combustíveis.

Não só os países europeus que receberam ajuda se beneficiaram, como também a própria economia americana à qual os recursos alocados ao Plano no orçamento dos Estados Unidos retornaram. O sucesso do Plano se deve à agilidade com que foi executado, mas é claro, também, pela existência de uma excelente mão de obra disponível na Europa.

Num artigo recente na revista Foreign Affairs (setembro/outubro 2024), Brian Deese, que foi diretor do Conselho Econômico da Presidência dos Estados entre 2021 e 2023, propõe a criação de um Plano Marshall “verde” que investiria na transição verde nos países em desenvolvimento e beneficiaria negócios e trabalhadores dos Estados Unidos a exemplo do Plano Marshall para a Europa em 1948 (Deese, 2024).

O Inflaction Reduction Act (IRA) que os Estados Unidos adotaram em 2022 (Badlam et al., 2022) pode ser considerado na realidade como um Plano Marshall concebido para ajudar a indústria norte-americana a enfrentar a transição energética indispensável para enfrentar o aquecimento global.

O IRA é uma lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos para melhorar competitividade, inovação e produtividade industrial do país. Nele constam cerca de 400 bilhões de dólares em fundos federais para “energia limpa” com o objetivo de reduzir substancialmente as emissões de carbono do país até 2030. Os fundos serão desembolsados mediante incentivos fiscais, garantias para empréstimos e fundos concessionais.

É preciso lembrar, contudo, que financiamento climático dos países industrializados aos países em desenvolvimento constitui-se apenas em parte do esforço para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ações internas tomadas pelos governos podem desempenhar um papel importante dependendo de escolhas de políticas públicas corretas.

Isso pode ser feito por meio de taxas sobre as emissões de carbono (como fazem os países escandinavos) ou pelo mercado regulado de emissões em que os governos fixam o nível máximo das emissões de cada setor (ou empreendimento) e criam com isso um mercado para compra e venda de créditos de carbono como o Brasil acaba de fazer.

Existem 75 países (ou regiões) que adotaram um ou outros, ou ambos desses mecanismos, e cerca de 22% das emissões globais são hoje objeto desta regulação (World Bank, 2024).

A União Europeia é o principal grupo de países que adotaram o sistema de troca de emissões, o que levou o custo de uma tonelada de carbono equivalente por tonelada de 50 dólares. Os países escandinavos adotaram taxa sobre o carbono de cerca de 100 US$/ton.

Há algumas regiões da China e estados dos Estados Unidos que impuseram taxas ou trocas de emissões.

Poucos países em desenvolvimento como Chile, México, Cazaquistão, Argentina e África do Sul adotaram um desses processos, mas o volume de CO2eq é pequeno (e o valor por tonelada de CO2) é pequeno (inferior a 10 dólares). Contudo, à medida que mais autoridades regionais adotem esses mecanismos, o setor regulado de emissões pode aumentar muito.

No limite teríamos um mecanismo controlador das emissões de carbono como o que existe hoje para emissões que comprometem a qualidade do ar como óxidos de enxofre e que são controlados por entidades como a Cetesb.

Essa é uma solução que vai aos poucos complementando a solução dos acordos internacionais que só envolvem autoridades nacionais que, como vimos na COP29, em Baku, não é muito encorajadora.

A estratégia mais ambiciosa que os países em desenvolvimento podem adotar é tentar orientar seu crescimento usando tecnologias mais eficientes e fontes de energia renováveis.

O Governo Federal na atual gestão está tentando esse caminho pelo menos no plano retórico através do seu Novo Plano de Aceleração Econômica (GOV.BR, 2024b).

O NOVO PAC deveria investir 1,7 trilhão de reais, sendo 1,3 trilhão até o fim de 2025, e 0,4 trilhão após 2026.

O programa está estruturado em nove eixos de investimento: transporte eficiente, infraestrutura social inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes, água para todos, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética, inovação para indústria de defesa, educação, ciência e tecnologia e saúde.

Devido às vicissitudes econômicas que o país atravessa e ao baixo investimento a implementação do NOVO PAC está ocorrendo lentamente, mas está pavimentando o caminho através de medidas legislativas indispensáveis para atrair investimentos “verdes”.

- Aprovação de marco legal e regulamentação do mercado de carbono, com a criação do sistema brasileiro de comércio de emissões, que estabeleça limites para emissões de gases de efeito estufa e incentive a descarbonização de setores produtivos e investimentos em novas tecnologias de baixo carbono.

- Aprovação de marco legal e regulamentação da produção de energia eólica offshore.

- Aprovação de marco legal e regulamentação de hidrogênio de baixa emissão de carbono.

- Aprovação de marco legal e regulamentação da produção de combustível de aviação sustentável.

- Aprovação de marco legal e regulamentação da atividade de captura e estocagem de dióxido de carbono.

- Aprovação de marco legal e regulamentação da produção e da distribuição dos combustíveis sintéticos para reduzir as emissões de efeito estufa.

- Adoção de medidas para a ampliação de biocombustíveis na matriz enérgica brasileira.

Essas medidas permitirão ao BNDES (e bancos privados) planejar melhor seus investimentos e fazer escolhas mais tecnicamente viáveis entre as várias opções.

Nessa fase o papel de uma assessoria técnica competente é essencial para evitar que em nome da “modernização” “modismos” problemáticos que são promovidos por “lobbies” nacionais e estrangeiros sejam adotados.

O desafio da COP30 em Belém será o de resolver os temas que a COP29 não conseguiu fazer: uma atualização mais realista do financiamento climático aos países em desenvolvimento, que fração terá caráter concessional, como será a destinação? Mitigação? Adaptação? Compensações por perdas resultantes do aquecimento global?

É evidente que sendo realizada em Belém haverá grande ênfase na preservação da floresta amazônica, mas é preciso não perder de vista que a contribuição do Brasil às emissões globais de gases de efeito estufa é modesta (4,43% em 2022) e que será preciso adotar resoluções que levem os grandes emissores (principalmente Estados Unidos e China) a assumir suas responsabilidades reais.

O sucesso na redução do desmatamento da Amazônia e a adoção de uma lei criando um mercado de carbono no Brasil, o que só ocorreu até hoje em poucos países em desenvolvimento, nos darão condições de tentar liderar o processo.

* José Goldemberg é professor emérito da Universidade de São Paulo e presidente do Conselho de Sustentabilidade da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Artigo originalmente publicado pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, publicação Estudos Avançados, Volume: 39, Número: 114, em 28 de julho de 2025.