Sustentabilidade

11/08/2025Impactos de queimadas florestais podem durar décadas, com perda de biodiversidade e piora da qualidade da água

Estudos recentes indicam que os efeitos das queimadas se estendem por décadas — e podem ser irreversíveis; veja reportagem da Revista PB

Uma floresta queimada pode até voltar a ficar verde, mas isso não significa total recuperação. Estudos recentes indicam que os efeitos das queimadas na Amazônia, e em outros ecossistemas tropicais, se estendem por décadas — e, em muitos casos, podem ser irreversíveis. É como se um fogo invisível continuasse consumindo a mata por muitos anos depois de ter se apagado.

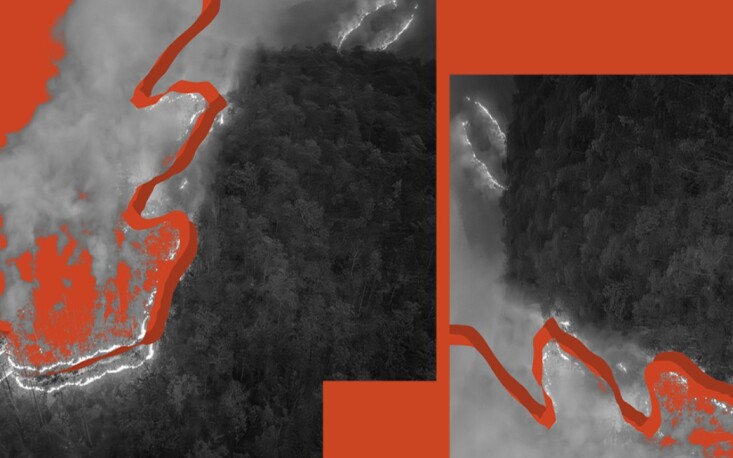

Em 2024, a Amazônia registrou a maior área queimada desde 1985, início da série histórica. A destruição foi impulsionada, durante dois anos seguidos, por seca severa e ação humana intensa. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, as queimadas tornaram-se o novo eixo da devastação. Se antes o principal vetor era o desmatamento, agora, os incêndios, que se repetem em uma mesma área, empobrecem tanto o solo que a floresta não se regenera.

Nas últimas quatro décadas, as áreas queimadas, no Brasil, chegaram a 206 milhões de hectares, o equivalente aos Estados do Pará e do Mato Grosso juntos, ou quase um quarto do território brasileiro. O levantamento é do MapBiomas Fogo, com base em imagens de satélite colhidas entre 1985 e 2024. Em 64% dessas áreas, os incêndios aconteceram mais de uma vez.

Os dados sobre recuperação, porém, são bem mais tímidos. De acordo com mapeamento do Observatório da Restauração e Reflorestamento, as áreas restauradas ou reflorestadas não chegam a 9 milhões de hectares. Outros 18 milhões de hectares apresentam vegetação secundária, que ocorre quando a floresta começa a se regenerar naturalmente, num processo que pode demorar séculos. “Não sabemos quanto tempo a floresta leva para se recuperar. Talvez nunca se recupere”, pontua Erika Berenguer, pesquisadora nas universidades de Oxford e Lancaster, no Reino Unido, especialista em queimadas.

Os primeiros estudos sobre incêndios na Amazônia são de 1988, não por falta de interesse científico, mas porque não havia queimadas na floresta. Até então, a Amazônia era um ambiente extremamente úmido e o fogo não conseguia se alastrar. Em decorrência das mudanças climáticas, o solo tornou-se cada vez mais seco, fazendo com que os incêndios durassem mais tempo e avançassem mata adentro.

Como os estudos são relativamente recentes, não há dados de longo prazo sobre a recuperação do bioma. No entanto, informações que remontam a 30 ou 40 anos mostram que áreas já queimadas armazenam cerca de 25% menos carbono quando comparadas com uma floresta que nunca queimou. “O que a gente sabe pela literatura é que os estoques de carbono se recuperam mais rapidamente, provavelmente dentro de cem anos, mas a biodiversidade leva muito mais tempo”, afirma Berenguer. O motivo é que o fogo transforma o ecossistema de maneira profunda.

Depois do fogo

O fogo causa uma substituição de espécies. Imagine um local que acabou de passar por um incêndio. Algumas árvores morreram e abriram-se clareiras na mata. Com o tempo, o espaço vai ser ocupado por espécies chamadas de pioneiras, porque crescem em qualquer lugar, mas são diferentes das que estavam ali antes. E, por isso, atraem outros tipos de organismos, que não cumprem as mesmas funções ecológicas dos primeiros habitantes.

O círculo é vicioso. Uma floresta queimada torna-se mais aberta, com mais incidência de luz e vento. O microclima altera-se e a umidade diminui, facilitando novos incêndios. As árvores centenárias, adaptadas ao ambiente úmido, não conseguem se regenerar como antes e as que crescem no lugar geralmente são menores, menos diversificadas e mais frágeis.

Um estudo pioneiro da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) mostra que, mesmo 17 anos após as queimadas, as interações entre animais frugívoros — que se alimentam de frutos — e plantas continuam reduzidas. “Até 95% das árvores tropicais dependem de animais para dispersar sementes”, explica Liana Chesini, uma das autoras da pesquisa. “Se essas interações diminuem, a floresta perde a capacidade de regeneração”, completa.

A pesquisa mapeou essas interações em quatro tipos de floresta: intactas, com extração seletiva, queimadas há três anos e queimadas há 17 anos. Mesmo as que pareciam visualmente recuperadas apresentavam empobrecimento funcional — ou seja, menos espécies de animais realizando menos funções ecológicas.

Ponto de não retorno

Além da biodiversidade, o solo também sofre. A combustão da matéria orgânica superficial, composta por folhas e galhos, desprotege o solo — o qual perde, além de nutrientes, a capacidade de reter água, o que o deixa vulnerável à erosão. “Pode parecer que o fogo fertiliza o solo no curto prazo, por liberar potássio, cálcio e outros minerais. Mas os nutrientes voláteis, como o nitrogênio, perdem-se em forma de gás”, detalha Felipe Martenexen, pesquisador no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam Amazônia), que analisa o que acontece com terras devastadas ao longo do tempo.

“O solo vai se tornando cada vez mais improdutivo, mais seco e mais vulnerável a novas queimadas”, relata Martenexen. Desse modo, o pesquisador avalia que algumas áreas que foram alvo de queimadas consecutivas já podem ter atingido o temido ponto de não retorno — quando a floresta perde a capacidade de se regenerar. “Muitas regiões na Amazônia, que queimaram há 50 anos, nunca mais voltaram a ser como eram”, afirma. “Há locais que queimaram cinco ou seis vezes em incêndios intensos. A floresta perde biodiversidade, umidade e capacidade de regeneração. E a cada nova queimada, esse ciclo se aprofunda. São locais quase sempre próximos de cidades e pastagens, constantemente pressionados pela ação humana”, continua.

Grande parte das terras queimadas acaba virando pasto ou área agrícola, especialmente na Amazônia. Em levantamento realizado pelo InfoAmazonia com dados do Ipam, mais da metade das áreas afetadas pelo Dia do Fogo, em 2019, havia se tornado pasto em 2023. Nesse dia, houve um movimento coordenado entre produtores rurais e desmatadores para atear fogo criminoso em matas nativas.

A reversão desse quadro exige políticas públicas robustas, restauração ativa e, o mais importante, tempo. Para Martenexen, iniciativas como reintrodução de sementes, irrigação e monitoramento da fauna são eficazes, mas ainda se mostram pontuais frente à escala da devastação, muito mais rápida que as medidas de recuperação.

Matéria originalmente publicada no site da Revista Problemas Brasileiros, uma realização da Federação.

A FecomercioSP acredita que a informação aprofundada é um instrumento fundamental de qualificação do debate público sobre assuntos importantes não só para a classe empresarial, mas para toda a sociedade. É neste sentido que a entidade publica, bimestralmente, a Revista Problemas Brasileiros.

Inscreva-se para receber a newsletter e conteúdos relacionados

Notícias relacionadas

-

Editorial

Editorial

Livros para quem? Nunca se leu tão pouco no Brasil

Dado contrasta com o crescente interesse do público por eventos literários, como a Flip

-

Sustentabilidade

COP30 pode impulsionar o Brasil rumo ao desenvolvimento sustentável

EditorialTerras raras em disputa

EditorialHá 120 anos, nascia o uso da arte para reabilitar os transtornos mentais