Editorial

01/09/2025A prosa cortante de Rubem Fonseca

Há 100 anos, nascia o contista e romancista que escancarou a violência com as palavras e imortalizou o mês de agosto na literatura nacional

“A literatura não é feita para agradar. É feita para perturbar.” A definição do contista e romancista Rubem Fonseca — cujo centenário é celebrado este ano — resume sua própria obra ultrarrealista, que revolucionou o panorama literário brasileiro a partir da década de 1970. Um estilo marcado pela violência urbana, que parece ter saído de seus livros para dominar as ruas das grandes cidades brasileiras.

Sua prosa cortante, sem floreios, retrata personagens condenados à solidão, ao isolamento, ao individualismo e à marginalidade. Muitas de suas histórias são apresentadas sob a forma de narrativa policial. Os bandidos são amorais e cruéis, em momento algum sentem remorso ou culpa. Os heróis não são muito melhores.

O livro de contos Feliz Ano Novo (Artenova, 1975), acusado de ser contrário “à moral e aos bons costumes” — proibido de circular em 1976 e só liberado 13 anos depois, após o fim da ditadura militar —, antecipa o cinema do diretor norte-americano Quentin Tarantino. “Atirei bem no meio do peito dele, esvaziando os dois canos, aquele tremendo trovão. O impacto jogou o cara com força contra a parede. Ele foi escorregando lentamente e ficou sentado no chão. No peito dele tinha um buraco que dava para colocar um panetone”, diz o personagem-narrador do emblemático conto homônimo principal.

Cenas de violência extrema como essa levaram o crítico literário Alfredo Bosi a considerar a escrita de Fonseca como “brutalista”, retrato de um “capitalismo selvagem” e de uma “sociedade de consumo que é, a um só tempo, sofisticada e bárbara”.

Delegacia como inspiração

José Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora (MG), em 11 de maio de 1925, e foi ainda criança para o Rio de Janeiro (RJ), onde morreu em 2020, aos 94 anos. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil — atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) —, ingressou na carreira policial em 1952, como comissário do 16º Distrito, no bairro carioca de São Cristóvão.

Em seu primeiro plantão, registrou as seguintes ocorrências: ferimento por arma de fogo, atropelamento, furto, choque de veículos com morte e agressão à faca. Aos 27 anos, testemunhava o submundo do crime e a selvageria humana, que transformaria em relatos do que hoje se poderia chamar de distopia.

Seus conhecimentos de psicologia e medicina legal, adquiridos como aluno brilhante da Escola de Polícia, somados aos fatos vivenciados como homem da lei, permitiram-lhe criar um mundo ficcional semelhante ao real, povoado por delegados, inspetores, detetives particulares e advogados criminalistas, fauna frequentemente corrupta com a qual efetivamente conviveu.

Leitor voraz desde a infância de romances de aventura, foi fortemente influenciado pela literatura noir, gênero popularizado nos anos 1920 nos Estados Unidos, com foco em crimes complexos e ambientes urbanos decadentes. Os escritores norte-americanos Dashiell Hammett e Raymond Chandler são considerados dois dos maiores expoentes desse gênero, que rapidamente chegou ao cinema, como ocorreu também com obras de Fonseca. Adaptações dos romances A grande arte (Editora Francisco Alves, 1983) e Bufo & Spallanzani (Editora Francisco Alves, 1985) foram levadas às telas com sucesso.

Para protagonizar alguns de seus contos e romances, concebeu um personagem antológico: o advogado Mandrake, mulherengo, cínico e imoral, vivido pelo ator Marcos Palmeira na série Mandrake, produzida pela HBO, com roteiro de José Henrique Fonseca, filho de Rubem.

Estreia nos anos 1960

Autor de alguns poucos textos entre os anos 1940 e 1950, que permaneceram inéditos até a sua morte, ou foram publicados com reduzido alcance, a estreia no mercado editorial foi em 1963, com a publicação de Os prisioneiros (Edições GRD), livro de contos que trazia como epígrafe uma citação do filósofo chinês Lao Tse (604–517 a.C.): “Somos prisioneiros de nós mesmos. Nunca se esqueça disso, e de que não há fuga possível”.

O sucesso estrondoso convenceu Fonseca a deixar para trás o serviço público e a assessoria da Light, no Rio de Janeiro, que então exercia como administrador de empresas, para dedicar-se integralmente ao ofício de escrever. “É a grande revelação do ano”; “Um escritor que traz a literatura no sangue” — saudaram os críticos Fausto Cunha e Wilson Martins, respectivamente.

“Ninguém no Brasil escrevia daquele jeito: vibrante, criativo, inquieto, desconcertante, incômodo, realista, surrealista, cético, cruel — foram pródigos em adjetivos como esses os seus entusiastas de primeira hora”, observou o jornalista Sérgio Augusto no posfácio da reedição da Editora Agir de Os prisioneiros, em 2009, uma das muitas que se sucederam, além das traduções.

O Caso Morel (Artenova, 1973), primeiro romance, gira em torno do embate entre um escritor e um artista excêntrico que está preso e conta histórias cheias de sexo e violência. Erotismo também não falta no segundo livro de contos, A coleira do cão (Edições GRD, 1965). No conto chave Madona, um típico garotão de classe média da zona sul carioca tem o apartamento livre em função de viagem dos pais. Sem a coleira familiar, perambula pelo sorvedouro da cidade com uma ideia na cabeça: “O lugar que mais tem mulher no mundo é o Rio de Janeiro”.

Da história para a ficção

A história contada de forma ficcional é também uma de suas marcas registradas, como nos romances O selvagem da ópera (Companhia das Letras, 1994), sobre a vida do compositor brasileiro Carlos Gomes, e Agosto (Companhia das Letras, 1990), a sua obra mais famosa. Nesta última, desfilam os vultos históricos e as conspirações que culminaram com o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. A narrativa cinematográfica foi adaptada com sucesso pela TV Globo, em 1993.

Recluso e avesso a entrevistas, Fonseca criou uma aura de mistério sobre si que só ampliou a atração por sua obra. Inspirou uma geração de escritores como Marçal Aquino, Luiz Ruffato e Patrícia Melo, que aprofundaram o gênero também conhecido como ficção urbana. O seu legado permanece como um espelho sombrio e fascinante da alma brasileira, que continua a provocar e inquietar.

A obra completa de Rubem Fonseca compreende 20 livros de contos, cuja totalidade está sendo objeto de uma edição definitiva pela editora Nova Fronteira, que inclui dois inéditos descobertos por sua filha, Bia Corrêa do Lago.

Os romances somam 12 livros, inclusive o último, a novela autobiográfica José (Nova Fronteira, 2011), que narra a própria infância e juventude em terceira pessoa. Recebeu os prêmios Jabuti — por seis vezes — e Camões, em 2003, maior distinção da literatura em língua portuguesa.

Matéria originalmente publicada no site da Revista Problemas Brasileiros, uma realização da Federação.

A FecomercioSP acredita que a informação aprofundada é um instrumento fundamental de qualificação do debate público sobre assuntos importantes não só para a classe empresarial, mas para toda a sociedade. É neste sentido que a entidade publica, bimestralmente, a Revista Problemas Brasileiros.

Inscreva-se para receber a newsletter e conteúdos relacionados

Notícias relacionadas

Recomendadas para você

-

Editorial

Editorial

Terras raras em disputa

Detentor da 2ª maior reserva mundial, Brasil não tem tecnologia de extração

-

Editorial

Editorial

Há 120 anos, nascia o uso da arte para reabilitar os transtornos mentais

Nise da Silveira declarou guerra aos manicômios e hospícios, marcados por encarceramento e brutalidade

-

Editorial

Editorial

O amanhã ameaçado: fatores que cobram um preço alto sobre a Previdência Social

Contas públicas no vermelho, mudanças na demografia e descrença na eficiência dos governos em foco

-

Editorial

Editorial

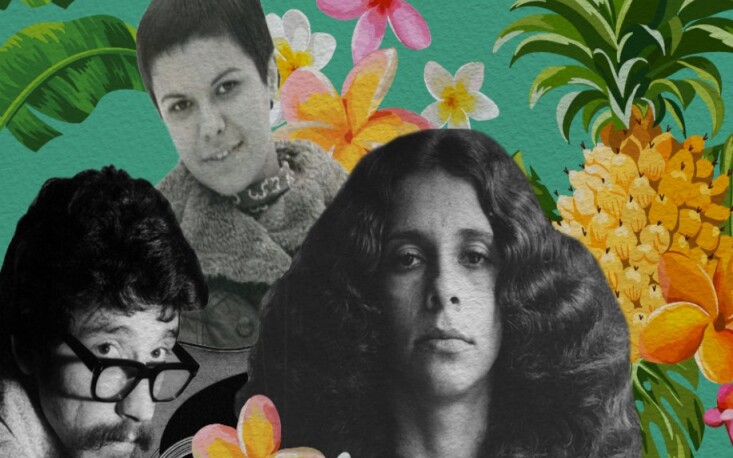

Gal, Elis e Raul: vozes e transgressões que contribuíram para moldar a MPB

Revista PB relembra a trajetória de três personagens que ajudaram a construir a música popular brasileira